Cerchi di donne Le autrici CLM a “Scrittorincittà”

Scritto da Segreteria il 17 Novembre 2025

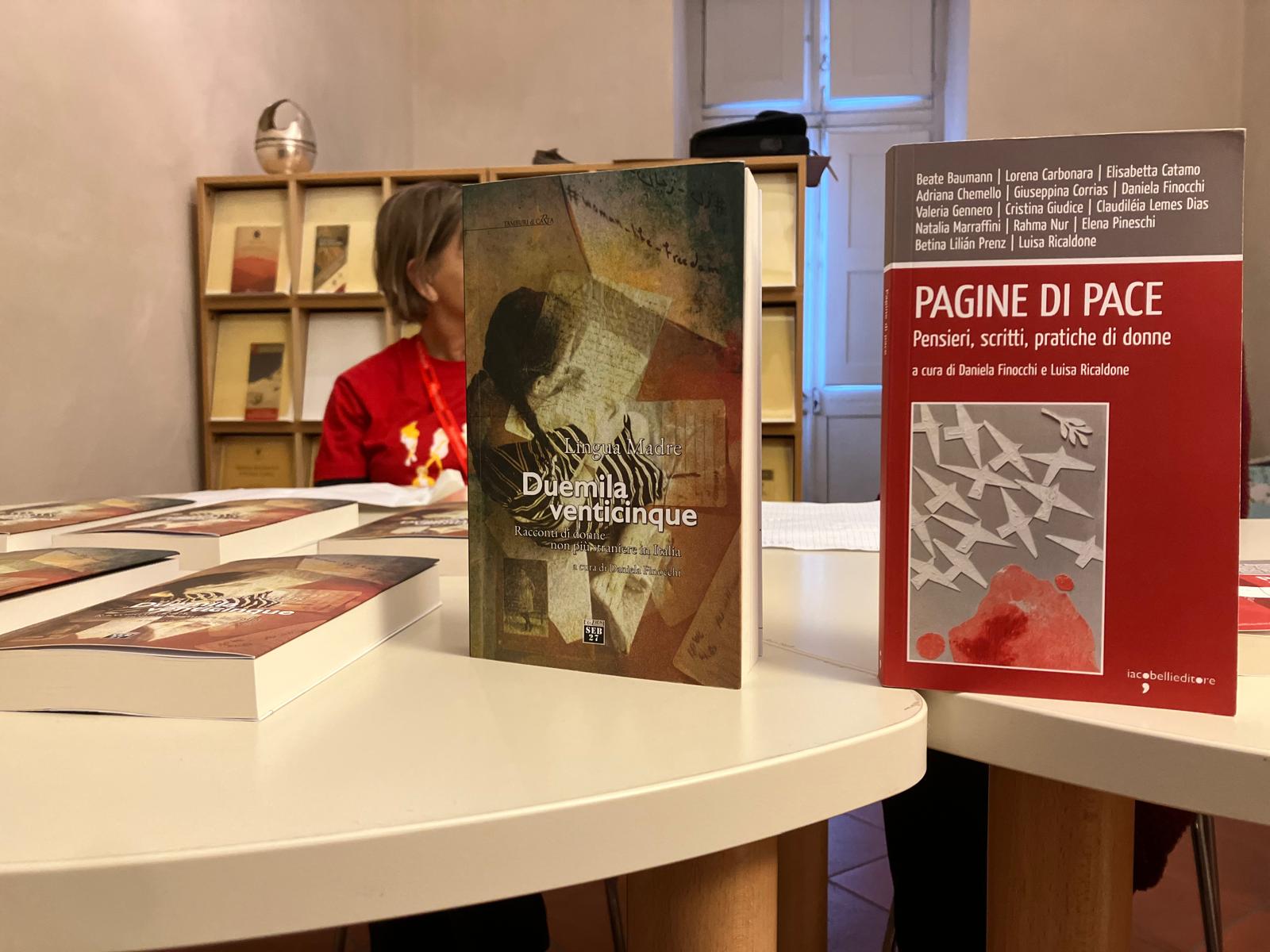

Il Concorso Lingua Madre compie vent’anni e come parte dei festeggiamenti si è rinnovata domenica 16 novembre anche la collaborazione con il festival di Cuneo Scrittorincittà, grazie a un incontro dedicato alle vincitrici della XX edizione i cui testi sono pubblicati nell’antologia Lingua Madre Duemilaventicinque. Racconti di donne non più straniere in Italia (Edizioni SEB27). Protagoniste sono state Loranda Domi e Nancy Jissel Solis Realpe, vincitrici del XX CLM, che hanno vissuto o reinterpretato la migrazione, propria o della famiglia, per arrivare a riconoscersi e ritrovarsi intere, complesse. Donne, dunque, “in cerca” del proprio posto nel mondo senza negare le multiple appartenenze, ma anche “in cerchio” a tenersi per mano, legate una alle altre in una rete di ascolto e scambio reciproco. Cerchi di donne. Sguardi su migrazione e conflitti è stato infatti il titolo dell’evento, che riprendeva il tema della manifestazione di quest’anno e che si è svolto nella splendida cornice del Museo Casa Galimberti in piazza Tancredi Galimberti 6 a Cuneo.

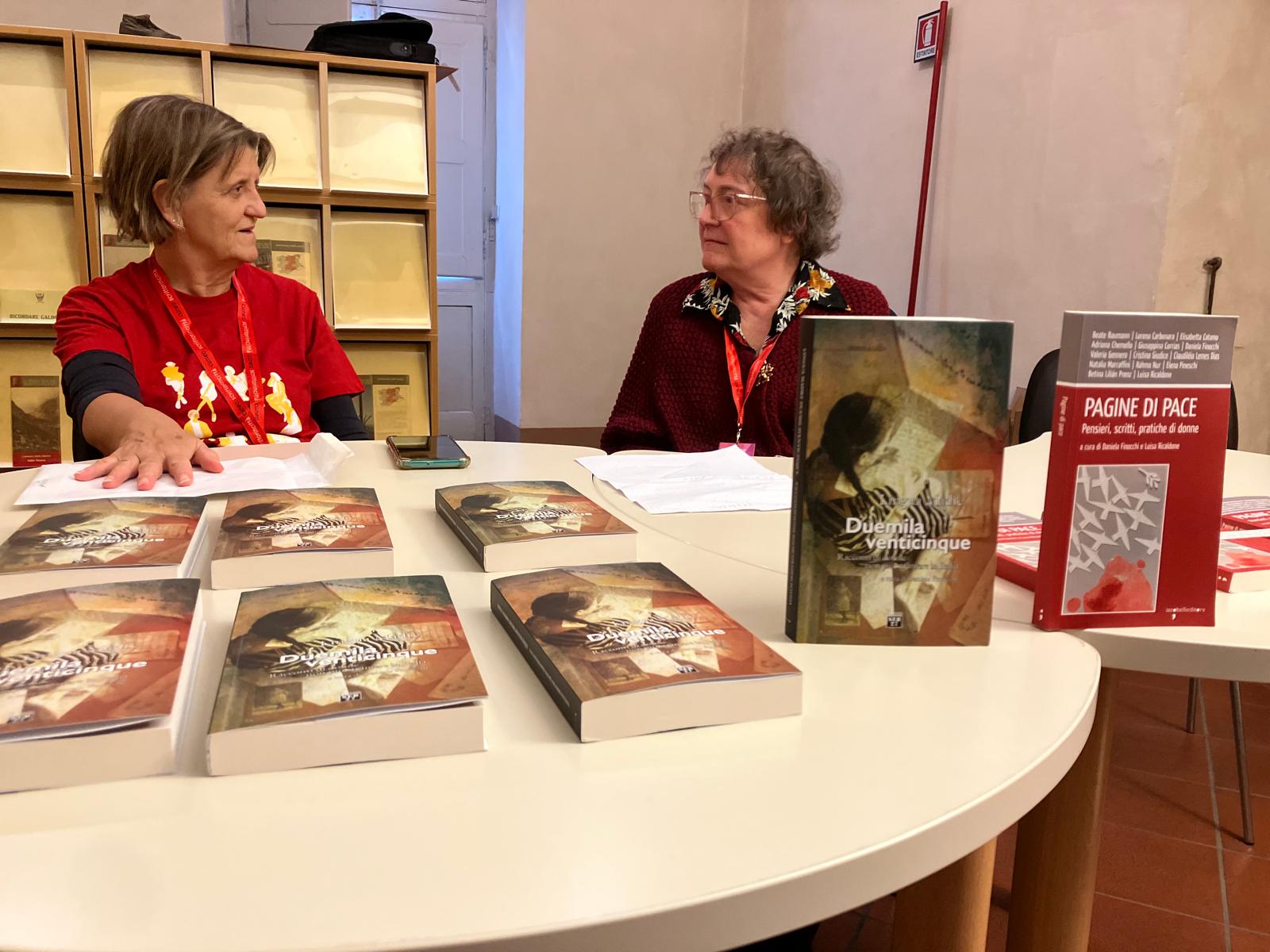

In questa prospettiva si è inserita anche la riflessione su Pagine di pace. Pensieri, scritti, pratiche di donne (iacobellieditore), il più recente volume del Gruppo di Studio CLM – formato da docenti di diverse nazionalità – che propone un cambio di civiltà generato dalla libertà femminile e dalla relazione, attraverso cui le donne reinventano il patto sociale. A presentare la raccolta le due curatrici Luisa Ricaldone, già Università di Torino e Presidente Società Italiana delle Letterate, e Daniela Finocchi, ideatrice e responsabile CLM, che ha condotto anche l’incontro.

Loranda Domi, che con il racconto La mia voce è casa ha vinto il Terzo Premio della XX edizione CLM, ha descritto il suo vissuto di bambina che da Durazzo – città portuale dell’Albania – attraversa il mare con la famiglia per iniziare una nuova vita ad Asti. Ecco quindi la scissione, che fatica a ricomporsi, di una identità che corre il costante rischio di disintegrarsi, ma anche il ruolo della lettura e della scrittura diventate presto il suo rifugio, un filo invisibile che l’ha guidata nella scoperta di sé e della realtà che la circonda. «All’inizio la lingua è stata frontiera, mi sentivo diversa e distante, divisa tra la mia lingua madre, l’albanese, e l’italiano. Quando ho capito che era possibile farle convivere dentro di me ho iniziato a vedere la lingua come luogo in cui posso abitare senza perdere me stessa. Così è diventata un ponte per entrare in relazione, per costruire legami e dialogo. Ho imparato che intera lo sono sempre stata e che non devo continuamente lottare per conquistare uno spazio e, soprattutto, non devo dimostrare a nessuno di meritarlo».

Nancy Jissel Solis Realpe ha messo a nudo le emozioni universali presenti nel rapporto generazionale madre-figlia unendole al percorso di migrazione e interazione che l’ha portata dall’Ecuador all’Italia e che comprende la cura e la comprensione delle proprie radici, unite alla curiosità per l’avventura della scoperta di “nuovi mondi”. Tutti temi affrontati nel suo racconto Il fiore di smeraldo col quale ha vinto il Premio Speciale Torino Film Festival del XX CLM. «Ero sicura di voler raccontare la storia di mia madre perché degna e importante, volevo condividerla con le persone perché fosse d’ispirazione. Ho scritto soprattutto per me stessa prima che per gli altri, per non dimenticare da dove veniamo, per ricucire connessioni e identità indissolubili». Ecco quindi esperienze intime, a volte disturbanti, che si fanno infine collettive restituendo con autenticità un legame composto da distanze, silenzi e riconciliazioni.

Una linea narrativa tutta femminile come quella seguita dal volume Pagine di pace. Pensieri, scritti, pratiche di donne che è stato introdotto e illustrato al pubblico da Luisa Ricaldone. «Un volume ibrido di forma e contenuto – ha detto la curatrice, anche parte del Gruppo di Studio e della Giuria CLM – che unisce docenti, letterate, scrittrici, poete e artiste come Elisabetta Catamo che ne ha illustrato la copertina con l’opera Colombe e scrittrici dove la raffigurazione di un volo di conciliazione potrebbe ricordare, nel tratto, anche quello di aerei di guerra. Due i fili conduttori: da un lato la ricerca del desiderio contrapposta alla necessità di governo, dall’altro la ricerca di una letteratura antibellicista che attraverso le scritture delle donne conduca a spunti di riflessione alternativi».

Letture e approfondimenti si sono alternati al dialogo nel corso del quale Daniela Finocchi ha approfondito il senso politico del progetto CLM e tutte le sue sfaccettature che ne fanno luogo di relazione e scambio per mettersi all’ascolto della complessità. Quella complessità che significa «unire, collegare, abbracciare al contempo – come ha spiegato Loranda Domi – che si riferisce a noi stesse come a un sistema composto da molte parti che interagiscono e si influenzano a vicenda, rendendo l’esito delle interazioni anche imprevedibile». Come un ecosistema dove le relazioni sono cruciali. «La mia generazione è stata fortunata perché è “globale” – ha sottolineato Nancy Jissel Solis Realpe – allo stesso tempo la mia duplice appartenenza mi ha fatto sentire spesso come se stessi vivendo due vite parallele. Sono italiana, anche se non mi viene riconosciuta la cittadinanza italiana, ma sono anche latina e rifiuto al contempo di diventare uno stereotipo, di rispecchiare cioè quegli aspetti della mia cultura d’origine che gli altri si aspettano da me. Sono grata a mia madre per la sua forza e tutto quello che ha fatto per me. Come ho scritto nel mio racconto, grazie a lei il “nuovo” non mi spaventa e lo vedo come un’opportunità». Entrambe le autrici hanno poi sottolineato il ruolo fondamentale che ha rivestito la scuola nel loro percorso di crescita e affermazione personale, dove non si sono mai sentite escluse anche grazie alla bravura dei e delle docenti che hanno incontrato.

Molte le domande e i commenti da parte delle tante persone presenti che affollavano la sala del museo, nella speranza che sempre di più si diffonda lo spirito col quale si confrontano ormai i e le giovanissimi/e tra loro, senza badare alle diverse provenienze e alle diverse sfumature della pelle.

E, infine, come orientarsi verso linguaggi di pace? Intanto scartando le parole che esprimono violenza e suscitano conflitto, ha suggerito Luisa Ricaldone. «Già Simone Weil metteva in guardia, per esempio, dall’insegnamento secondo i canoni tradizionali e dalla lettura acritica di un testo come l’Iliade nelle scuole – ha detto – l’ira è il tema centrale di questa opera dove la gloria si conquista combattendo. Il linguaggio, le parole sono importanti. Al contempo occorrerebbe anche rifiutare di rendere troppo “domestiche” le guerre. Le immagini dei conflitti e dei morti che ci arrivano dagli schermi di televisioni e cellulari non ci tolgono l’appetito perché, come scrive Mariangela Gualtieri nella poesia Come di fa, “posso guardare i notiziari continuando a mangiare, sopportare ancora lo stridore della pubblicità col suo falso prometterci le cose”. L’opposizione alla guerra è una complessa pratica femminista. E poi occorre misurarsi con la capacità di agire e stare nel mondo, di esserci in rapporto non solo con gli esseri umani ma anche con gli animali non umani, con tutti gli esseri viventi, con la natura nel suo complesso anch’essa vittima delle guerre».

Queste le foto a cura di Scrittorincittà.