Donne contro ogni guerra Spunti di riflessione dal nuovo volume CLM

Scritto da Segreteria il 27 Novembre 2025

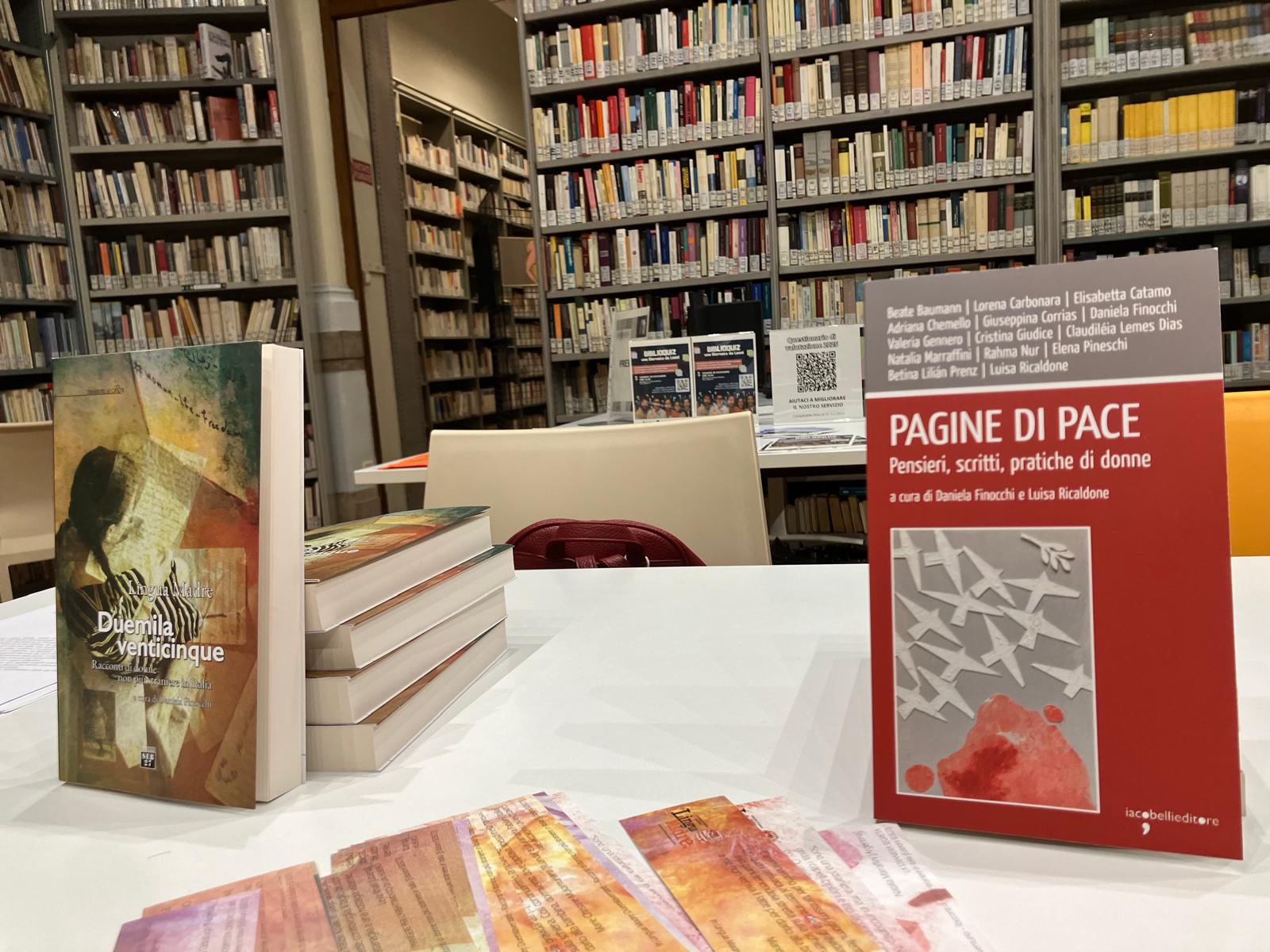

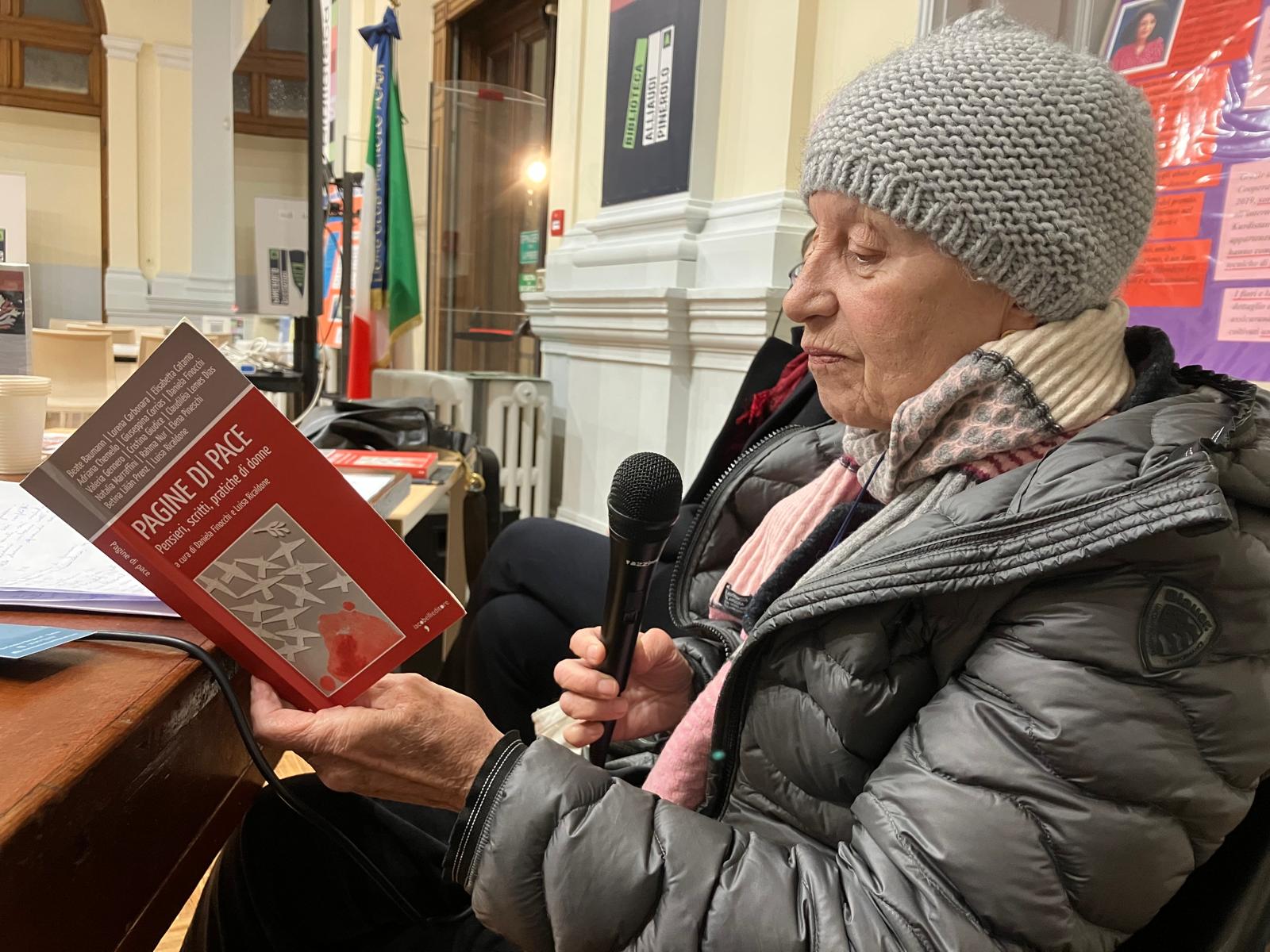

Tanti gli spunti di riflessione raccolti nel nuovo volume del Gruppo di Studio CLM. Per questo Donne contro ogni guerra – Gruppo del Pinerolese, ha voluto organizzare la presentazione di Pagine di Pace. Pensieri, scritti, pratiche di donne (iacobellieditore) che si è tenuta mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 17.30 presso la Biblioteca Alliaudi di via Cesare Battisti 11 a Pinerolo, con il patrocinio del Comune. L’incontro, condotto da Doranna Lupi, ha visto dialogare le curatrici Daniela Finocchi e Luisa Ricaldone insieme a una delle autrici Valeria Gennero, docente di Letteratura angloamericana all’Università di Bergamo.

A introdurre la serata Lia Bianco, Assessora all’Istruzione e Pari Opportunità del Comune di Pinerolo. «Abbiamo bisogno di pagine di pace, delle parole delle donne e del loro punto di vista differente» ha affermato, senza dimenticare di ricordare al pubblico il piacere di incontrare nel contesto della biblioteca la professoressa Ricaldone con la quale diede la sua tesi di laurea.

«Il nostro gruppo – ha quindi esordito Doranna Lupi di Donne contro ogni guerra – è nato nell’estate del 2022, subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L’urgenza era far sentire una voce forte contro ogni guerra, partendo però in modo specifico dal nostro essere donne. Abbiamo subito focalizzato gli incontri sul profondo legame tra patriarcato e guerra. Questo è il fulcro del nostro posizionamento. Da allora, abbiamo collaborato con il Comune per portare le nostre azioni nella sfera pubblica. Tante le manifestazioni che sono state organizzate e che hanno visto grande partecipazione in città. Dal dicembre 2023, manteniamo un presidio fisso che si svolge ogni primo e terzo sabato del mese, davanti al Comune. Stiamo in silenzio per mezz’ora, con le sole bandiere della pace. Il presidio è aperto a tutti e a tutte. Per noi, quel silenzio è un modo per dire che non ci arrendiamo alla logica violenta della guerra e che stiamo in ascolto del dolore che tutte le guerre provocano». Nel presentare le ospiti e il volume, non ha mancato di sottolineare il “filo rosso” che unisce una lunga storia di donne che hanno ripudiato la guerra. «Quando ho letto, nel testo di Adriana Chemello Pensare la pace in tempo di guerra. Scritti di donne tra ’800 e ’900, il riferimento all’esperienza del Presidio delle donne di Palermo, ho sentito immediatamente di esserci, di essere parte attiva di questa rete che stiamo creando. Questo è il cuore della nostra pratica politica: che non segue la strada dei partiti o delle grandi organizzazioni ma la via della trasmissione, del contagio e del desiderio tra donne in relazione».

A lei è stato affidato anche il ricordo di Giuseppina Corrias, parte dei gruppi di donne del pinerolese e autrice del testo La bambina di Gaza col vestitino rosa contenuto nella raccolta. A un anno dalla sua morte questo testo poetico e profondo rimane testimone dello studio e della pratica di una vita situata nel pensiero della differenza. Quasi un monologo teatrale per «dire il male che io vedo e soprattutto il male che io sento», parole che un giorno – come si augurava la sua autrice – raggiungeranno una bambina in guerra, che saprà così di non essere mai stata sola.

Le curatrici hanno quindi illustrato al pubblico come è nata la riflessione collettiva nell’ambito del Gruppo di Studio CLM che ha dato origine al libro e come uno sguardo al femminile sui conflitti, sulla ferocia della guerra, sull’odio vendicatore, coinvolga diverse dimensioni della vita, della società, dell’essere: dalla violenza del linguaggio alla nozione di libertà, dalla giustizia astratta alle responsabilità affettive, ai modi di salvaguardare la pace o crearne le premesse.

Letteratura, cinema, arte, politica, ambiente sono alcuni degli ambiti di riferimento di questa analisi dove si è deciso di fare anche interagire saggistica e narrativa, includendo racconti e testi poetici nella trattazione. Il volume, infatti, è caratterizzato non solo da vari terreni di indagine ma anche da generi letterari e approcci differenti, che si declinano ora a partire dall’esperienza personale in dialogo con i testi, ora concentrandosi su un discorso ad andamento saggistico, o ancora trascendendo l’una e l’altro e insistendo piuttosto sulla lirica in versi o in prosa.

Sono stati ricordati il saggio di Daniela Finocchi, attraverso i racconti delle autrici con appartenenze multiple che da venti anni si rivolgono al Concorso letterario nazionale Lingua Madre, e quello di Luisa Ricaldone che si spinge oltre la guerra attraverso la letteratura delle donne per arrivare a rilevare come l’opposizione ai conflitti sia una complessa pratica femminista. Ma anche quelli di tutte le altre autrici: Beate Baumann che si sviluppa intorno al contesto narrativo della scrittrice austriaca di origine russa Julya Rabinowich; Lorena Carbonara dove la storia personale, attraverso il vissuto della nonna, viene messa a confronto con l’autohistoria-teoría di Gloria Anzaldúa; Elisabetta Catamo, pittrice, che ha realizzato il “racconto” di copertina con l’opera Colombe e scrittrici; Adriana Chemello che sviluppa un itinerario di lettura attraverso testi di scrittrici tra Ottocento e Novecento; Cristina Giudice che, attraverso le artiste appartenenti a popolazioni native, narra la necessità di decolonizzare per aprirsi a nuove prospettive; Claudiléia Lemes Dias che richiama l’attenzione sugli esseri viventi lasciati indietro quando raccontiamo la guerra; Natalia Marraffini e la guerra privata che combatte chi vive un’infanzia oscura costellata di abusi; Rahma Nur con un testo poetico sulle donne che resistono e anche quelle che non riescono a farlo; Elena Pineschi che volge l’attenzione a tutti gli esseri senzienti perché la necessità alla sopravvivenza ci accomuna ed è «generativa e immaginifica e dunque femminista»; Betina Lilián Prenz che ripercorre l’azione delle Madri di Plaza de Mayo che non sempre è conosciuta nel dettaglio, soprattutto dalle nuove generazioni.

Luisa Ricaldone ha quindi posto l’accento sul “disarmo culturale” che occorrerebbe mettere in atto a iniziare dalla scuola e dai programmi d’insegnamento che ancora propongono testi epici inneggianti la guerra a pilastro della cultura occidentale, senza un necessario distacco critico. Peraltro, esistono autrici che molto hanno scritto e insegnato in termini di pace e che oggi sono pressoché dimenticate, nonostante siano state premi Nobel, come Pearl Buck.

Ecco quindi che Valeria Gennero, partendo dal suo saggio Combattere per la pace: Pearl S. Buck e la Seconda guerra mondiale, ha affrontato senza esitazioni le ingiustizie e le falsità derivate dall’impatto congiunto di sessismo e razzismo attraverso l’opera della scrittrice. Convinta pacifista, Buck – nata da missionari americani in Cina – ha agito attraverso i suoi romanzi per sensibilizzare gli americani su quanto stava accadendo sul fronte orientale, dove già nel 1937 il Giappone aveva invaso il suo paese di nascita perpetrando nella città di Nanchino uno dei più brutali massacri della storia. Fondò un’organizzazione per portare aiuti medici ai cinesi e si dedicò alla salvaguardia dei diritti umani, dando anche vita a una fondazione per l’assistenza ai bambini asiatici. Tutto questo nella consapevolezza che in certi contesti ci si trova inevitabilmente a vivere momenti di ambiguità.

«In tutta la ponderosa produzione letteraria di Pearl Buck – ha detto Gennero – l’eredità materna si inscrive in ogni pagina dei suoi romanzi, in ognuno dei numerosi interventi pubblici in congressi, manifestazioni, petizioni. La missione americana, declinata al femminile, diventa impegno civile e testimonianza laica contro ogni disuguaglianza. Il suo testo sacro non è la Bibbia – che suo padre era orgoglioso di leggere per intero ogni anno – bensì la Costituzione degli Stati Uniti, pilastro della cultura che per prima ha abbracciato come fondamento istituzionale il diritto al perseguimento della felicità. Di quanto imperfetto fosse il suo paese Buck era pienamente consapevole. È tuttavia proprio in questa consapevolezza che si radica un progetto artistico unico, capace di illuminare gli aspetti contraddittori della cultura americana senza per questo abbandonare la fiducia nello sviluppo di una società democratica ispirata da valori di giustizia e di pace».

Tante le domande dal pubblico che affollava la sala. Come costruire nuove prospettive se la nostra mente è così intrisa di cultura patriarcale? Perché è più facile parlare di violenza che di felicità? Il disarmo totale, e quindi al limite anche lasciarsi invadere, non potrebbe essere una strada percorribile?

E c’è stato, infine, chi ha ricordato l’attenzione che il volume pone nei confronti della natura, anch’essa vittima delle guerre, attraverso il testo di Elena Pineschi Distruzioni sistemiche. La posizione delle pecore, e la mia, leggendone un brano:

«Mi viene quindi da pensare che ci sono conflitti che iniziano decenni prima che scoppi la prima bomba o venga tolta la prima vita e altri che durano secoli nei loro effetti. Le macerie liberano sostanze tossiche, le polveri sottili si concentrano nell’atmosfera. Le esplosioni generano radiazioni nucleari. I metalli pesanti e le terre rare si insinuano nel suolo e passano poi nelle falde acquifere. Quando gli scontri in atto finiranno, che futuro rimarrà praticabile per tutti gli esseri viventi che abitavano quei territori? Come potranno crescere le nuove generazioni bevendo acque inquinate? Che tipo di appartenenza potranno ritrovare i cittadini ripiantando o ricostruendo in suoli minati? È un ciclo di morte che passa tra terra, aria, persone, animali, batteri, piante, e coinvolge perfino chi, a distanza di chilometri, vive il riscaldamento globale o riceve quelle immagini di crudeltà».