Riflessioni sull’antologia “Lingua Madre Duemilaventiquattro” In dialogo con “Il fior di farina”

Scritto da Segreteria il 05 Maggio 2025

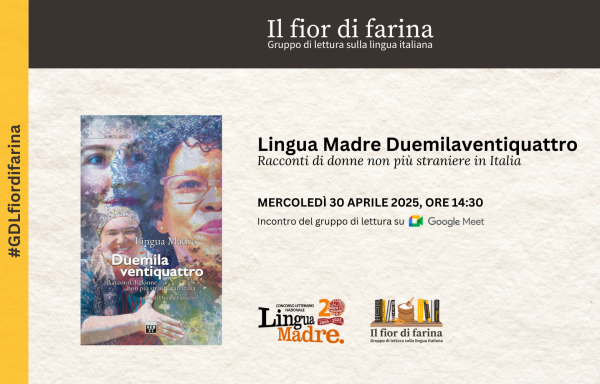

Mercoledì 30 aprile 2025 Il fior di farina ha dedicato uno spazio di riflessione e condivisione all’antologia Lingua Madre Duemilaventiquattro (Edizioni SEB27), con un incontro guidato dalle traduttrici Erika Pilar Pancella ed Eva Filoramo, ospite Daniela Finocchi.

La collaborazione avviata nel 2025 tra il progetto CLM e il gruppo di lettura ha dato vita a diversi incontri e iniziative. Il tutto a partire dall’analisi dei racconti, le cui impressioni sono poi confluite in questo dialogo online dove le partecipanti hanno potuto intervistare l’ideatrice e responsabile del Concorso. La prima domanda ha riguardato proprio le origini, come è nata l’idea e quali ne sono state le motivazioni.

«Quando nel 2005 la vicedirettrice di Grazia (periodico per il quale seguivo come inviata il Salone del Libro di Torino) mi chiese di ideare un concorso da destinare alle lettrici – ha ricordato Daniela Finocchi – tra le varie proposte che portai al giornale, ci fu subito quella del Concorso Lingua Madre. La rivista scelse poi di realizzare un concorso sul tema del “sogno” (tema conduttore del Salone 2005), ma io continuavo a pensare alla ricchezza rappresentata dai possibili racconti delle donne straniere e mi spiaceva abbandonare il progetto per diversi motivi: sia professionali sia inerenti il pensiero femminile. Essendo giornalista, mi sembrava importante mettersi all’ascolto di coloro cui non è concesso intervenire in prima persona, a chi subisce sempre un filtro, una “traduzione”, un “esperto” che spiega il suo pensiero arrogandosene il diritto, tanto più se donne. Inoltre, la sempre più forte presenza femminile imprimeva e continua a imprimere al fenomeno una diversa evoluzione. Se l’emigrazione è solitudine, distacco, rottura, per tutte le straniere importante punto di incontro e di scambio rimangono le altre donne. Proprio in quest’ottica si pone il Concorso letterario nazionale Lingua Madre, che esalta il valore della relazione e della condivisione fra donne, incoraggiando la collaborazione nel raccontare e scrivere le proprie storie. Riflessioni, queste, che mi convincevano del fatto che fosse veramente necessario offrire uno spazio dove le donne avrebbero scritto portando novità su più fronti e ambiti: nel linguaggio, nell’interpretazione dei fatti, nella rappresentazione dell’immagine femminile. Decisi quindi di realizzare il progetto in autonomia e lo proposi a quelli che sono ancora i partner del Concorso: il Salone Internazionale del Libro e la Regione Piemonte».

L’importanza di fare rete ed entrare in relazione tra donne sono stati aspetti notati e rimarcati anche da Sara Tirabassi, traduttrice, che ha espresso il proprio apprezzamento per il mosaico che emerge dai testi dell’antologia, fatto di tanti esempi concreti e volto a restituire un quadro molto più realistico e vivo di quanto si potrebbe fare con un semplice discorso. «La scoperta – ha aggiunto – sta nella magnifica opportunità offerta alle lettrici di potersi mettere di volta in volta nei panni di un’altra donna».

Anche Rita Mantegari, traduttrice, è rimasta colpita da come «tante donne, pur avendo origini e storie anche molto differenti, diventino una sola, condividendo i moti dell’anima e sentimenti simili quali nostalgia o voglia di riscatto». Nei racconti delle antologie Lingua Madre si narra in definitiva un’unica storia, è stato commentato da tutte le partecipanti all’incontro. Infatti, le donne hanno un modo assai simile di affrontare la vita e viverne gli eventi e in questo si riconoscono, come scriveva Carla Lonzi, come appartenenti a “una stessa specie”.

Durante l’incontro non sono mancate riflessioni sulla lingua e su quel «valore aggiunto» – come lo ha definito Sara Tirabassi – che i racconti dell’antologia offrono nel restituire il colore del testo originale, anche attraverso un ritmo capace di trasmettere lo sforzo dell’autrice. Un esempio significativo è il lessico culinario: forse la categoria linguistica che più di ogni altra conserva la memoria della terra d’origine, sintomo di quanto il cibo sia profondamente legato all’identità di ogni persona.

Infine, le considerazioni di alcune autrici CLM. Loranda Domi – vincitrice Terzo Premio della XX edizione del Concorso con La mia voce è casa – ha raccontato come, grazie a questo progetto, sia riuscita a conoscere esperienze simili alla sua e a ricomporre la scissione tra la lingua madre, l’albanese, e l’italiano, tema centrale del suo testo. Marilene Valeriano da Silva è intervenuta, invece, per ribadire l’importanza di custodire la memoria della propria storia familiare di migrazione, come racconta in Pane quotidiano. Bussola per la terra promessa, racconto selezionato per essere pubblicato nella prossima antologia Lingua Madre.

Altre domande hanno riguardato l’editing dei racconti: in cosa consiste e quali sono le regole seguite. Molto apprezzata dalle partecipanti è stata la scelta di non agire sulla struttura dei testi, ma di correggere solo eventuali refusi, rispettando le composizioni originali delle autrici, anche quando si discostano dall’abituale fraseggio italiano. Infatti, anche in questo risiede la ricchezza di simili scritture, che sono capaci di introdurre novità nella lingua, di movimentarla e renderla viva, magari inventando un periodare alternativo o persino nuove parole.