Incontro al CPIA 1 di Torino Loranda Domi racconta

Scritto da Segreteria il 20 Novembre 2025

di Loranda Domi

Il 23 ottobre ho avuto il piacere di partecipare a un’attività didattica all’interno del corso di Italiano e Cittadinanza presso il CPIA 1 “Paulo Freire” di Torino, inserita nel progetto di ricerca di Francesca Ferrero, allora docente tirocinante, legato alla tesi sperimentale Letteratura migrante e metodo EAS nel contesto interculturale dell’istruzione per adulti per il Master in Didattica dell’Italiano L2 dell’Università degli Studi di Torino.

La ricerca, condotta in collaborazione con le docenti del CPIA Anna Prevosto, docente di italiano, e Vanna Tessore, docente di storia e geografia, mirava a indagare il potenziale della letteratura migrante come strumento didattico e identitario. In questo percorso si è scelto di usare il metodo EAS (Episodi di Apprendimento Situato) per strutturare attività dinamiche e favorire un apprendimento significativo dei concetti di letteratura, genere letterario, lingua e gruppi etnolinguistici. Tra gli obiettivi principali figuravano la promozione della consapevolezza interculturale, il riconoscimento della singolarità, il superamento degli stereotipi e il sostegno nei processi di ricostruzione di sé in un nuovo contesto.

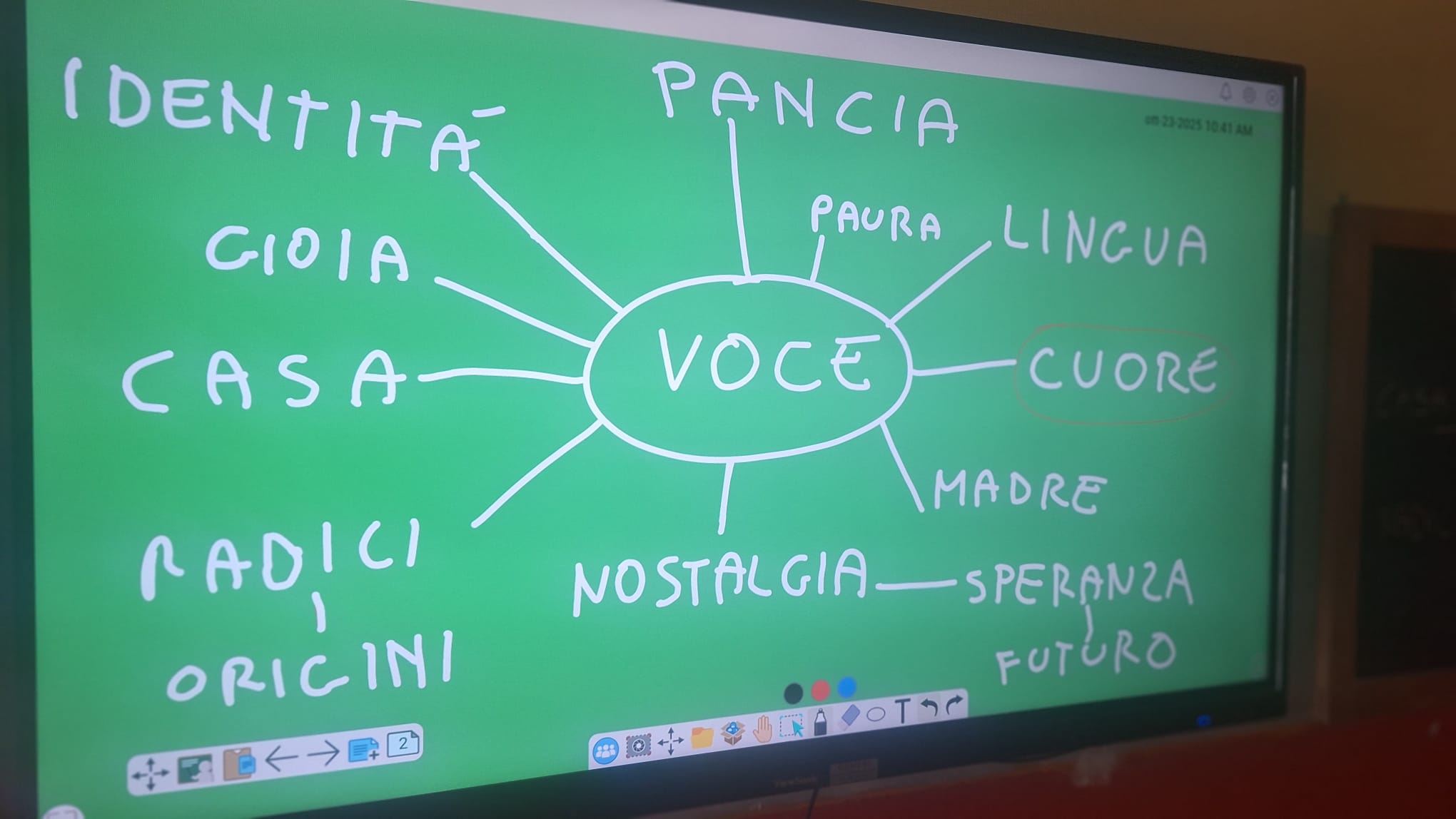

In questo quadro è stato scelto e analizzato il mio racconto La mia voce è casa, considerato come un «itinerario di frattura e ricomposizione, dove la lingua diventa strumento di sopravvivenza e di riscoperta della propria identità». Attorno al testo sono state individuate parole chiave e sono stati approfonditi i riferimenti letterari e culturali, tra cui il racconto autobiografico e realtà come il Concorso Lingua Madre, il Salone Internazionale del Libro, Portici di Carta e il Circolo dei Lettori. Gli studenti si sono inoltre avvicinati al linguaggio dell’intervista attraverso la visione di quella realizzata per Spaziolibero di Rai 3, in preparazione alla realizzazione del compito finale autentico, ovvero una video intervista il giorno 23 ottobre.

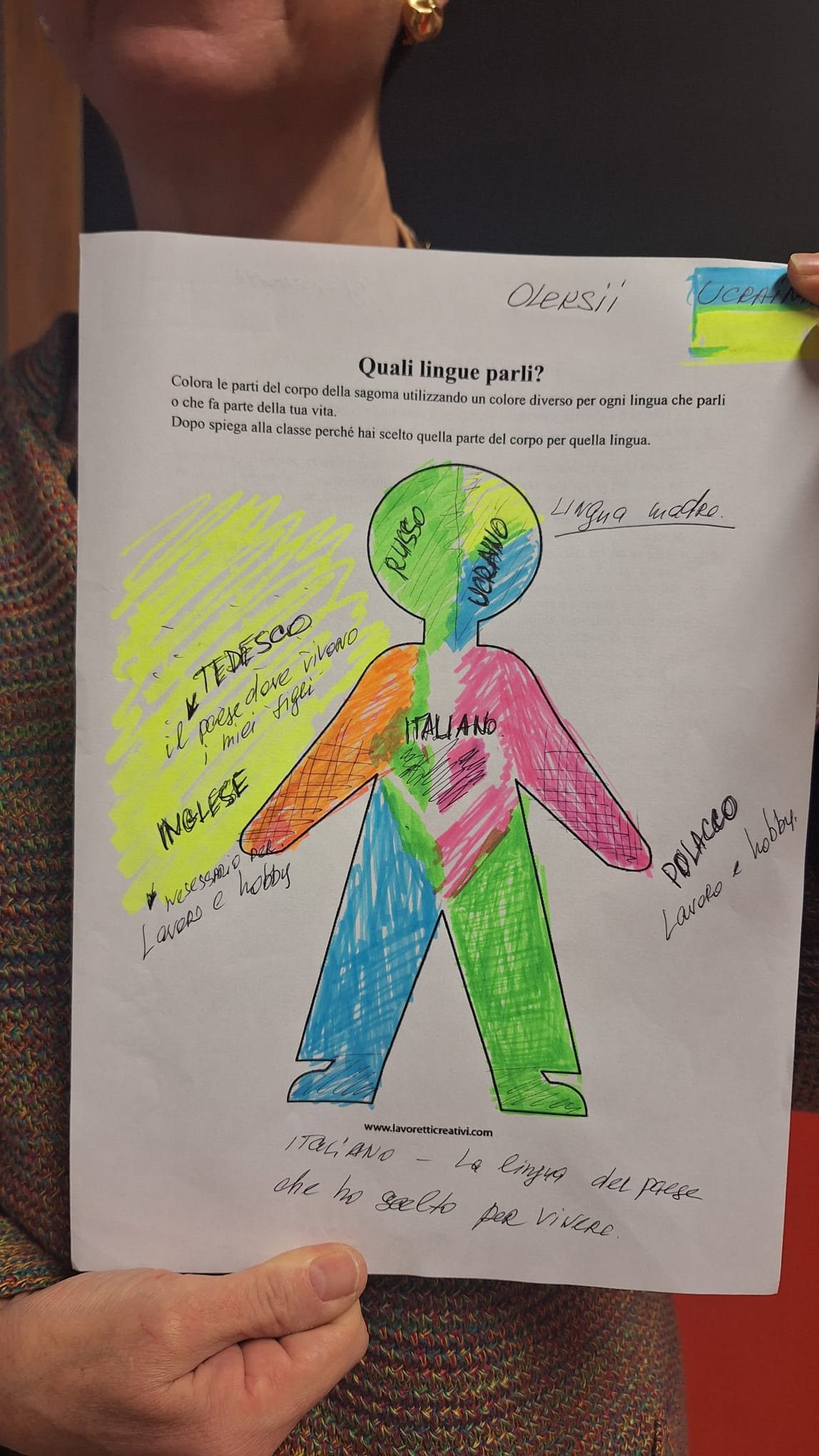

La progettazione dell’intervista da parte degli studenti ha dato vita a un contesto comunicativo reale e plurale. Le domande, inizialmente formulate nelle loro lingue madri e poi tradotte in italiano, hanno creato un dialogo in cui si sono intrecciate voci di studenti provenienti da Argentina, Cuba, Gambia, Marocco, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Ucraina e Venezuela, a testimonianza della ricchezza linguistica e culturale del gruppo.

Le riflessioni emerse hanno toccato temi profondi: il legame tra lingua, identità e appartenenza; la complessità dell’esperienza migrante e la ricerca di un equilibrio; il significato di sentirsi a casa e il valore delle proprie radici; il senso di colpa che può accompagnare l’allontanamento dalla lingua madre; il bisogno di essere viste e riconosciute nella propria unicità; il rapporto personale con le lingue straniere. È emerso anche il ruolo della letteratura come luogo in cui ritrovarsi e riconoscersi, e della scrittura come strumento di cura, riconciliazione e ricomposizione del sé.

Ringrazio di cuore le docenti per avermi accolta e resa partecipe di un’esperienza tanto profonda e significativa, e le studentesse e gli studenti per la loro accoglienza, curiosità e la profondità delle loro domande. Le loro lingue d’origine sono emerse come radici vive: ponti, strumenti di espressione, di pensiero e di appartenenza. È stato un ritorno al cuore del mio scrivere: creare spazi in cui le voci possano incontrarsi e intrecciarsi, e la letteratura farsi ponte e specchio, incontro e riconoscimento.