“Pagine di pace” a Firenze Come le donne concepiscono e costruiscono la pace

Scritto da Segreteria il 10 Settembre 2025

di Claudiléia Lemes Dias

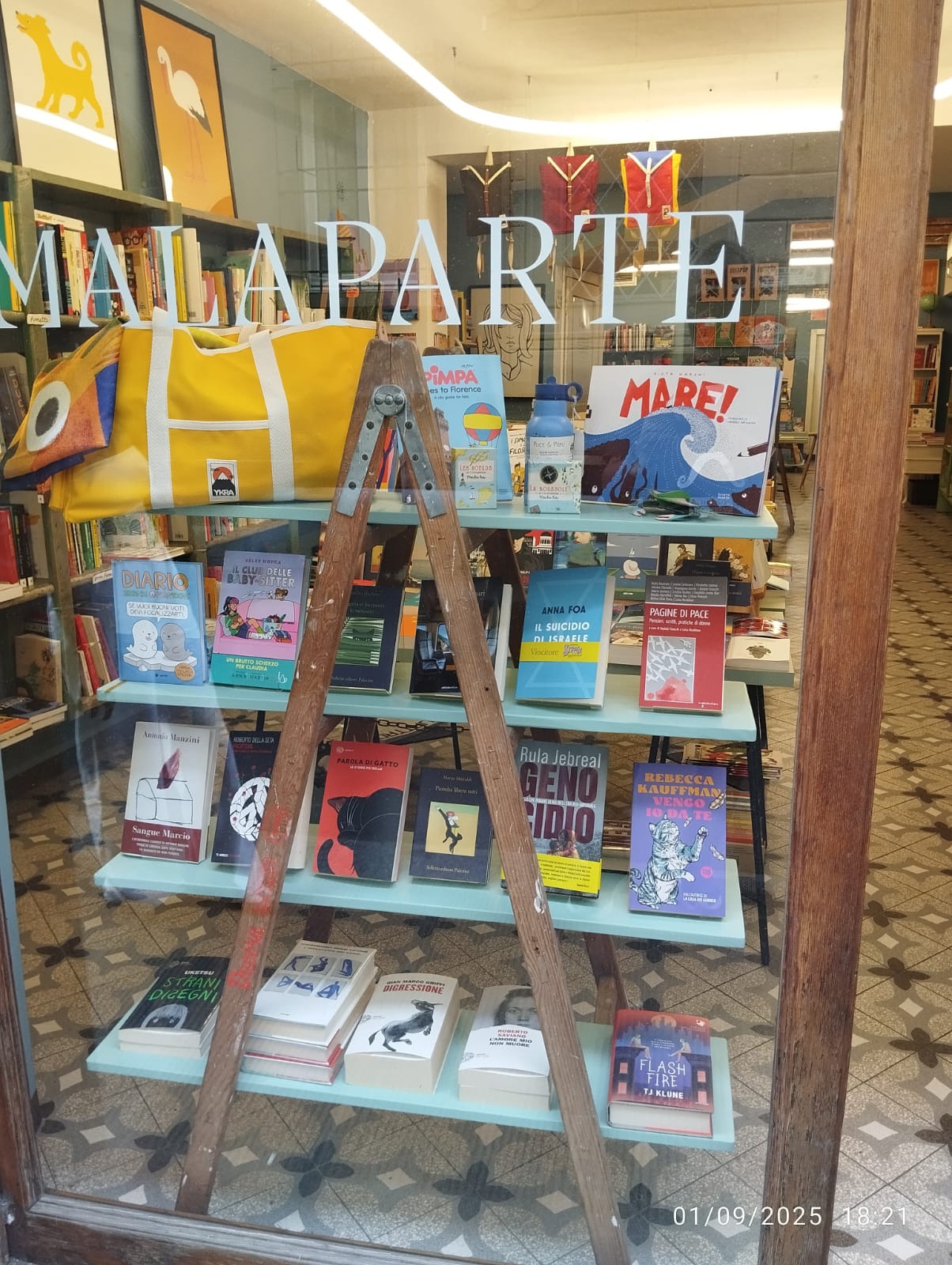

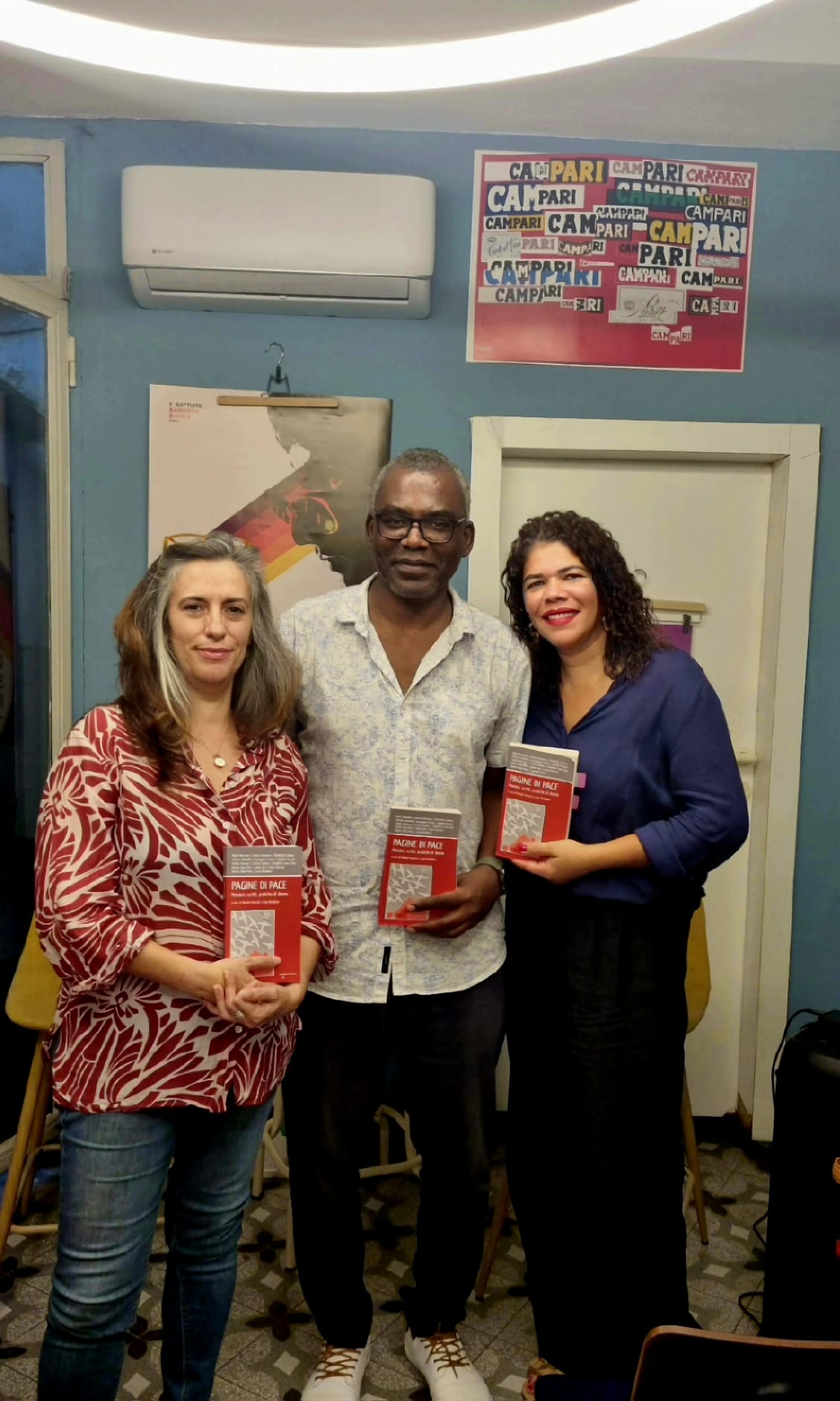

Il 5 settembre, presso la libreria Malaparte (Firenze) è stato presentato il volume Pagine di Pace, edito da Iacobelli Editore. Curato da Daniela Finocchi e Luisa Ricaldone, l’opera è frutto del lavoro congiunto delle studiose appartenenti al gruppo di studio del Concorso letterario nazionale Lingua Madre.

Ne hanno discusso Claudiléia Lemes Dias, del gruppo di studio, Isabella Mancini, della Casa delle Donne di Firenze/Nosotras e Matias Mesquita, presidente dell’Associazione angolana Njinga Mbande.

Il libro esordisce con un testo scritto dalla professoressa Adriana Chemello (Pensare la pace in tempi di guerra: scritti di donne tra Ottocento e Novecento) e termina con la poetessa e insegnante Rahma Nur (Nuvole in cielo e detriti in terra). Il dibattito si è svolto attorno alla resistenza/resilienza delle donne in situazioni avverse, come gli scenari di guerra, sulla loro capacità di ideare soluzioni creative per sfuggire all’oppressione delle proprie famiglie, dei regimi totalitari o dell’orrorismo quotidiano, termine coniato da Adriana Cavarero, e riportato nei contributi di Elena Pineschi (Distruzione sistemiche: la posizione delle pecore, e la mia) e Luisa Ricaldone (Che ne è in letteratura della «più grande rivoluzione della specie?»).

Isabella Mancini ha ricordato lo rilocazione forzata di milioni di persone, a causa dei conflitti che si verificano in molte parti del mondo, soprattutto in Africa, e l’oblio, anche su internet, rispetto alle testimonianze di donne che riportano queste situazioni.

Le donne, ha affermato Mancini, hanno non solo una responsabilità sociale, ma anche “animale”, di riproduzione della specie, e perciò manifestano una maggiore preoccupazione e sensibilità rispetto al mondo che verrà, e l’eredità che tramanderanno ai propri figli.

Partendo dalla ricostruzione del confine italiano con l’ex Jugoslavia, avvenuta alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mancini ha riflettuto sulla violenza subita da intere famiglie, divise e disperse ma, soprattutto, sugli stupri subiti dalle donne, spesso da entrambi le parti di un conflitto. Donne, poi, costrette a portare avanti gravidanze indesiderate, frutti delle violenze subite e che, fino ad oggi, rimaste senza alcun tipo di tutela legale, a causa della società patriarcale in cui vivono, finiscono segnate da un marchiatura a fuoco, che le declassa e scredita la loro identità.

Le donne, ad ogni conflitto, si portano addosso, nei traumi subiti dai loro corpi violati, o nei corpi delle loro figlie e figli, vittime di sequestri, assassinii e sparizioni (come ci ricorda Betina Lilián Prenz, nel suo contributo Le madri di Plaza de Mayo, tra piazza e spiazzamento), una dimensione personale e intima del dolore. Tuttavia, questo dolore femminile si sa trasformare da trauma individuale, del dolore e delle ingiustizie subite, in una implosione interna, così deflagrante da illuminare la lotta collettiva, per seguire (e perseguire) un percorso diverso dal maschile, nei suoi metodi creativi di lotta politica.

Una tale forza femminile, espressa sin dalle prime pacifiste a livello europeo (Bertha von Sutter, Caterina Percotto o Anna Garofalo, ricordate da Chemello, nel suo importante contributo) porta poi alla comprensione profonda e chiara della realtà circostante, ed è l’unica capace di guarirci dal dolore, perché lungimirante. Il dolore delle donne, diventato strumento di lotta collettiva, riesce a riconfigurare l’intera società, verso la valorizzazione degli esseri viventi. Nessuna e nessuno viene lasciato indietro, nessun dettaglio viene trascurato.

Nel piangere e lavorare all’uncinetto insieme, in piazza, mamme e nonne argentine hanno sviluppato forme innovative per chiamare l’attenzione dei media, esigendo risposte per la scomparsa di circa trentamila figli, figlie e nipoti, dati in affidamento ai complici del regime.

La capacità di conciliare pubblico e privato è tipica della scrittura femminile, ha affermato Mancini, sottolineando la ricchezza del volume nelle parole e negli interrogativi di Daniela Finocchi (testo Inadeguate), alla chiusura del suo intervento:

È la posizione di quel soggetto imprevisto che sono le donne e che costringe a interrogare, come scrive Lea Melandri, «le radici profonde, arcaiche, su cui poggiano le logiche perverse che ancora sorreggono le guerre».

Ma è possibile proporre uno sviluppo sostenibile al mondo? Imprimere la traccia di un ordine simbolico materno che regali a chi nasce strutture relazionali impostate sulla mitezza, la riconoscenza, la misericordia, la cura? Immaginare e costruire mondi dove le differenze uniscono invece di separare?

Il presidente dell’Associazione Angolana Njinga Mbande, Matias Mesquita, è partito dalle parole della scrittrice tedesca Christa Wolf, menzionate nel testo di Chemello: “Tra uccidere e morire c’è una terza via: vivere”. Alle quali ha aggiunto, successivamente, sempre estratte dal testo di Chemello, quelle della giornalista Anna Garofalo che, nel settembre 1944, ha avviato una trasmissione radiofonica per dare voce alle “italiane invisibili”:

Una guerra si riflette anche nei rapporti umani, anche nell’amore e il mito dell’infallibilità maschile è crollato insieme ai ponti e alle case. Bisognerà rivedere le posizioni della coppia umana, nell’opera di ricostruzione a cui tutti ci accingiamo. Non sarà facile, ma è un esame di coscienza che si impone e a cui si dovrà arrivare insieme, per evitare guai peggiori.

Per Mesquita, da angolano e grande conoscitore dei conflitti armati nel continente africano, manca una letteratura pacifista prodotta da donne cresciute in zone in cui la guerra è stata normalizzata, tanto da non pronunciare o ipotizzare la parola “pace”, inesistente in molte delle lingue bantu, le più parlate del continente. I numerosi conflitti che affliggono la Repubblica Democratica del Congo (RDC), ad esempio, hanno provocato una crisi umanitaria perenne, con milioni di morti e sfollati. «Si muore di fame o per le epidemie, sin dal 1994, quando il conflitto scoppiò e, sebbene costituisca uno dei conflitti internazionali più lunghi del pianeta, non ci sono notizie di movimenti specifici, ideati dalle donne, o di una letteratura pacifista da loro prodotta». In qualche modo, afferma Mesquita, «la poesia ha fatto salti in avanti, varcando i confini africani, ma la letteratura non ha goduto della stessa sorte».

Ricordando la forza delle donne angolane e la società matriarcale in cui è nato, Mesquita si è interrogato sulle prassi pacifiste delle donne presenti in ogni testo di Pagine di pace, auspicando che possano varcare i confini italiani, per raggiungere altre donne, stimolandole a scrivere e condividere nuove pratiche laddove l’enorme circolazione delle armi, soprattutto occidentali, e l’arruolamento obbligatorio dei giovani, in conflitti di cui nessuno più ricorda le origini, continuano a terrorizzare le menti, fino all’anestesia collettiva.

Il tema dell’ambiente, devastato da tutte le declinazioni della guerra, è stato dibattuto alla luce dei testi di Elena Pineschi, Claudiléia Lemes Dias e Cristina Giudice. Le sofferenze del popolo palestinese, emerse nei testi di Pinuccia Corrias (La bambina di Gaza col vestitino rosa) e Rahma Nur (Nuvole in cielo e detriti in terra) hanno provocato forti reazioni in platea.

A conclusione dell’incontro, Claudiléia Lemes Dias ha riportato le parole della professoressa Luisa Ricaldone, nel suo contributo Che ne è in letteratura della «più grande rivoluzione della specie?»:

Già nel 1970 il manifesto di Rivolta Femminile affermava: «la guerra è stata da sempre l’attività specifica del maschio e il suo modello di comportamento virile» (p.8). Ma non è l’essere biologicamente donne che ci fa rifiutare la guerra: il Novecento e questo primo ventennio del Duemila confermano l’opposto. Ciò che fa la differenza non è l’appartenenza a un sesso piuttosto che a un altro; la differenza la fa, appunto, il «modello di comportamento virile».

Ed è proprio questo “modello di comportamento virile” che le donne, quando unite, hanno saputo contrastare con armi proprie, attinte dalla loro forza, come dimostrano le pagine di Pagine di pace. Dai rapporti interpersonali a quelli collettivi, per fare la differenza in un mondo in cui a comandare sono le forze più primitive, quelle della forza fisica o del potere economico, le donne, forti dell’integrità, generosità e libertà di chi ha la facoltà di generare la vita, possono dimostrare che esistendo si resiste, e che una delle guerre più antiche del mondo, quella contro il loro sesso e la loro dignità, può essere vinta con dei metodi creativi fondati sui principi più elementari della natura umana, essenzialmente conviviali.

Creando, solidarizzando e condividendo il proprio sapere, si può vincere la sfida della vita contro la morte, pacificamente, e senza spargere alcun sangue, oltre al mestruale.

Questo ci insegnano le autrici di Pagine di pace, ed è tutto ciò che merita di essere tramandato alle future generazioni.