Per un primo canone della letteratura italiana della migrazione Intervista a Giuseppe Sergio

Scritto da Segreteria il 22 Aprile 2025

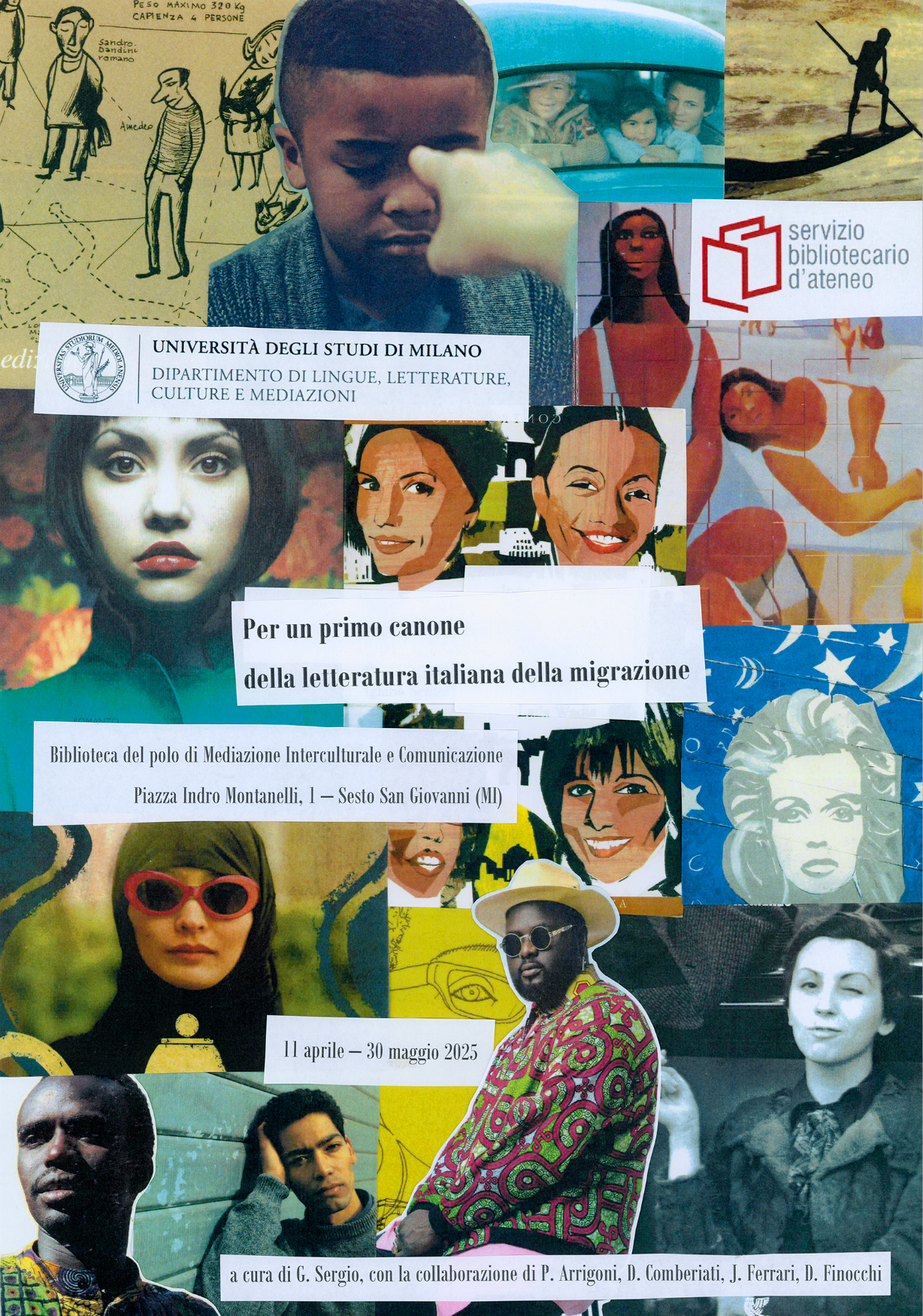

Dall’11 aprile al 30 maggio è aperta la mostra Per un primo canone della letteratura italiana della migrazione a cura di Giuseppe Sergio, docente del Dipartimento di Lingue, letterature, culture e mediazioni dell’Università degli Studi di Milano La Statale che da anni collabora con il Concorso Lingua Madre.

L’esposizione libraria mira a fare il punto sulla cosiddetta letteratura italiana della migrazione, che può dirsi avviata tra lo scorcio degli anni Ottanta e i primissimi anni Novanta del secolo scorso con i romanzi Asmara addio (1988), Io, venditore d’elefanti (1990) e Immigrato (1990), opera di autrici e autori non italofoni che hanno scelto l’italiano come mezzo di espressione letteraria.

Tra queste, anche le antologie Lingua Madre e i libri delle autrici CLM come Claudiléia Lemes Dias, Laila Wadia, Ubah Cristina Ali Farah, Hu Lanbo, Gabriella Kuruvilla.

Intrecciando criteri diversi – quali per esempio il successo di critica o di pubblico e la rappresentatività rispetto ai paesi di origine di scrittrici e scrittori – si è giunti a proporre un primissimo canone di questa letteratura, al contempo ponendo le basi per una collezione libraria che nei prossimi anni potrà auspicabilmente infoltire gli scaffali, quanto mai idonei, della biblioteca del polo di Mediazione Interculturale e Comunicazione. Alla selezione hanno collaborato anche Paola Arrigoni, Jacopo Ferrari, Daniela Finocchi e Daniele Comberiati.

Al termine della mostra – nella quale vengono presentate le prime edizioni dei volumi, dunque nella loro originaria veste editoriale – i libri verranno messi a disposizione degli e delle utenti per il prestito.

Da cosa è nata l’esigenza di delineare questo canone all’interno della biblioteca del polo di Mediazione Interculturale e Comunicazione?

La biblioteca del polo di Mediazione dell’Università Statale di Milano è apparsa il luogo ideale in cui riflettere su questa “letteratura nascente”, come a suo tempo la definì Raffaele Taddeo: il polo di Mediazione e i corsi di laurea che ospita hanno infatti nella loro missione la conoscenza e il confronto, sempre arricchente, fra lingue, letterature e culture diverse. Quello di Mediazione è anche l’unico polo della Statale in cui sono attivi un corso di laurea triennale e uno magistrale dedicato unicamente a studenti con titolo di studio straniero, e dove trovano spazio insegnamenti come “Lingua italiana per stranieri” e “Cultura italiana per stranieri”. La presenza di queste studentesse e di questi studenti stranieri ha certamente stimolato una riflessione sulla letteratura italiana della migrazione, un tema che è stato portato alla nostra attenzione dalla professoressa Gabriella Cartago, che ha insegnato (anche) a Mediazione per molti anni e che ha permesso a studenti e docenti, me compreso, di avvicinarsi a questo tipo di letteratura. È per esempio grazie a Gabriella Cartago che da più di un decennio il polo di Mediazione ospita la presentazione delle antologie annuali di Lingua Madre durante la kermesse BookCity.

L’iniziativa dell’esposizione libraria Per un primo canone della letteratura italiana della migrazione è nata nel seno del consiglio scientifico della biblioteca di Mediazione, che ha accolto con entusiasmo la mia proposta; in particolare tengo a ringraziare la direttrice scientifica della biblioteca, professoressa Maria Cristina Paganoni, interlocutrice sempre sensibile e attenta, e la responsabile della biblioteca, dottoressa Paola Arrigoni, che con competenza e generosità ha reperito e catalogato, insieme al suo staff, la maggior parte dei volumi esposti.

Cosa si prefigge la mostra nei confronti degli studenti e non solo?

Preparando la mostra e affrontando l’argomento durante le lezioni, mi sono reso conto che quasi nessuno conosceva questo tipo di letteratura, che rientra nell’ampio ambito dell’eteroglossia. Si tratta di un concetto introdotto da Gianfranco Folena per indicare le espressioni linguistiche – orali, scritte e, oggi, anche trasmesse – prodotte in una lingua diversa da quella madre. Guardando al passato, ne sono esempio l’italiano usato da autori come Voltaire, Mozart, Joyce e, più recentemente, da un numero sempre crescente di scrittrici e scrittori della migrazione. Eppure, di questa letteratura non si parla quasi mai: non compare nei programmi scolastici né nelle antologie più diffuse. Ecco quindi l’obiettivo principale della mostra: far emergere e rendere visibile l’esistenza di questi testi, offrendo a studenti e non solo la possibilità di scoprirli e, auspicabilmente, di appassionarsi alle storie che raccontano.

Quali sono stati i criteri per selezionare le opere che compongono la mostra?

Va anzitutto detto che tentare di delineare un canone è stata un’operazione temeraria, anche se in corso d’opera l’idea iniziale – ben più coraggiosa, prefiggendosi di individuare i dieci testi più rappresentativi della letteratura italiana della migrazione – è più prudentemente virata sulla scelta di una trentina di testi “canonici”. Mi riserverò semmai per il futuro un’ulteriore e per nulla facile scrematura. Anche grazie alle preziosissime consulenze di Daniele Comberiati, Jacopo Ferrari e Daniela Finocchi, che questa letteratura conoscono in modo approfondito, la selezione dei volumi in mostra è il frutto di una valutazione condotta incrociando alcuni parametri che sono apparsi fondamentali: volevamo che fossero quanto più rappresentate le diverse provenienze delle autrici e degli autori; il successo di pubblico o di critica; la rappresentatività rispetto ai diversi stadi in cui si è articolata la letteratura italiana della migrazione, dalle prime fasi testimoniali fino alla più matura narrativa contemporanea; la varietà dei generi letterari, che spaziano dalla narrativa sentimentale al romanzo storico a volumi capaci di strappare più di un sorriso, destinati a un pubblico giovane. Il criterio della rappresentatività rispetto ai generi mi ha portato a includere anche alcune fra le produzioni poetiche più rappresentative, insieme alle riviste e alle antologie collettive che hanno spesso assunto anche un valore sociale, fungendo da strumenti di espressione e visibilità per chi non aveva voce nel panorama letterario ufficiale. Mi fa particolarmente piacere ricordare come nella mostra hanno trovato spazio anche le antologie di Lingua Madre, di cui abbiamo esposto il primo (2006) e l’ultimo finora pubblicato (2024).

Perché è importante trattare di queste tematiche nel programma di “Linguistica italiana” e come si compone in generale il corso rispetto a un approccio più tradizionale?

Affrontare il tema della letteratura italiana della migrazione all’interno del corso di “Linguistica italiana” è fondamentale per comprendere le trasformazioni profonde che negli ultimi decenni hanno investito la nostra lingua. Questo discorso si inserisce nel più ampio capitolo dedicato ai “nuovi italiani” e alle “nuove italiane”, ovvero a coloro che, a partire dagli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, sono arrivati in Italia portando con sé lingue, culture e visioni del mondo diverse, contribuendo a ridefinire il panorama culturale e linguistico nazionale: si parla non a caso di neoplurilinguismo, per differenziarlo dal più tradizionale plurilinguismo vivificato dai dialetti parlati e scritti nella penisola. Parallelamente, anche la letteratura ha risentito di questo sommovimento: sempre più autrici e autori di origine straniera hanno scritto e scrivono in italiano, spesso con un lessico ricco e ibridato dalle lingue stranieri soggiacenti, impiegando collocazioni di parole inattese e metafore espressive, che presentano comparanti inediti (un esempio potrebbe essere un’espressione come “Aveva un cuore grande come una moschea” impiegata da Younis Tawfik ne La straniera, che è fra i titoli presentati all’interno della nostra mostra). Questa produzione ha ottenuto negli anni un doppio riconoscimento: da un lato il successo di pubblico, dall’altro l’attenzione della critica; sotto quest’ultimo rispetto è emblematico il caso de La ragazza con la Leica di Helena Janeczek, Premio Strega 2018, un altro dei libri che ho voluto includere nella nostra mostra.

Nell’ambiente universitario italiano, ci sono altri esperimenti e iniziative che si impegnano per riconoscere questo canone? A che punto è, secondo lei, la trattazione accademica del tema?

Negli ultimi anni anche il mondo accademico italiano ha cominciato a guardare con maggiore attenzione alla letteratura italiana della migrazione. Si moltiplicano iniziative, convegni, cicli di lezioni e progetti di ricerca che ne riconoscono il valore linguistico, culturale e artistico, e ne studiano le caratteristiche in modo sempre più approfondito. Esistono inoltre volumi di grande rilevanza che hanno contribuito a tracciare i confini di questa produzione e a ricostruirne la storia. Penso, per citarne solo due, a Il Nuovo Planetario Italiano. Geografia e antologia della letteratura della migrazione in Italia e in Europa a cura di Armando Gnisci (2006) e a Scrivere nella lingua dell’altro. La letteratura degli immigrati in Italia (1989–2007) di Daniele Comberiati (2010), imprescindibili per definire i confini di questa letteratura e per delinearne le prime fasi storiche. Un altro strumento fondamentale è oggi la banca dati BASILI-LIMM (Banca dati degli Scrittori Immigrati in Lingua Italiana e della Letteratura Italiana della Migrazione Mondiale), fondata dallo stesso Gnisci e oggi coordinata da Marco Biffi e Gabriella Cartago. È una risorsa preziosa e in costante aggiornamento: ad oggi conta oltre 2.156 opere letterarie censite e 1.049 autori e autrici, numeri che danno l’idea della ricchezza e dell’ampiezza di questo panorama letterario e che rendono anche difficili i tentativi di selezione o definizione definitiva del canone. Proprio qui sta il punto: nonostante l’attenzione crescente, non mi risulta che ci siano stati finora tentativi davvero sistematici, all’interno del mondo accademico, di delineare un canone condiviso. E forse è giusto così. Siamo in una fase fluida, di assestamento, in cui più che chiudere è importante continuare ad ascoltare, ad accogliere, a interrogare questa produzione.

Dal punto di vista linguistico, è significativo che alcuni tra i più autorevoli manuali di linguistica italiana oggi in uso, fra cui quello approntato da Massimo Palermo per il Mulino (II ed. 2020), dedichino ormai uno spazio specifico a questi fenomeni, riconoscendone il valore non solo sociolinguistico, ma anche culturale e letterario. Questo è un segnale forte: non siamo più davanti a una curiosità marginale, ma a un campo di studio che sta entrando con decisione nella didattica universitaria. C’è ancora molta strada da fare, certo, soprattutto nei programmi scolastici e nelle antologie, ma il processo è avviato e per fortuna è irreversibile.

L’11 aprile la mostra è stata inaugurata con la lezione di Daniele Comberiati intitolata La lingua e la letteratura italiana della migrazione: tempo di bilanci presso il polo di Mediazione Interculturale e Comunicazione.